井田大介さんは、芸大・陳列館における「彫刻――気概と意外」展、およびTWSにおける個展「ただいま、ハニー」で、「ネット画像」をフォトグラメトリーによってデータ化し、それらを3Dプリンターで出力した作品《photo sculpture》を発表されました。今回、題材に採られたのは、ロダンの《地獄の門》と高村光雲の《老猿》でしたが、十分な質と量のデータさえ得られれば「なんでもよかった」はずであり、別の彫刻でもありえたかもしれません。井田さんの制作は、「現代人の身体性」というテーマのもと、「じっさいに」は見たことがなくても、画像を通して「知っている」という、インターネットにおける現代的な知覚の方法にかかわっているようです。しかし、そのような彫刻の典型としては――アーティスト・トークのさい、井田さん自身が引き合いに出されたのもミケランジェロでしたから――むしろ《ダビデ像》や《ピエタ》のほうが、目的に適っていたかもしれません。というのも、《地獄の門》と《老猿》は、それぞれ――いずれも芸大と同じ上野に位置する――国立西洋美術館と東京国立博物館で「じっさいに」見ることができてしまうからです。

また、ミケランジェロの作品は、いずれも大理石彫刻で、ロダンの作品はブロンズです。井田さんが、ロダンと光雲の作品を併置させたのは「西洋」と「日本」の比較であると理解することもできますが、その意味では、石彫と木彫の代表例として、ミケランジェロと光雲の作品とを併置するほうが、より対照的です。それにもかかわらず、井田さんが、あえてミケランジェロではなく、ロダンの作品を選ばれたのは、《地獄の門》と《老猿》とが、いずれも「近代彫刻」を代表する傑作だからだと考えられます。つまり、井田さんの作品は、このふたつの彫刻を選んだことによって、同時に、「現代」もさることながら、彫刻における「近代」というディスクールに接続したのです。「近代」というコンテクストにおいて、ふたつの作品は「塑造 modeling」と「彫刻 carving」の対比であると解されます。

大村西崖が「彫塑論」を発表し、「塑造 modeling」と「彫刻 carving」を方法として区別したのは、明治27年のことです。彼は「彫刻」を「渾撲方円の材裏に向て予め胸中の成竹を定め、外部より贅肉を剥ぎて、漸く之を発き出さんとする」と説明し、それを「消滅的」――つまり、減算的 subtractive ――な方法であると述べました。一方、「塑造」については、「小より大に至り、痩より肥に達し、部分より全体に至り」云々と説明し、加算的 additive な方法であることを強調しました。

3Dプリンターは、一般的に「積層造形 additive manufacturing」を行って対象を出力するものです。3Dのデータをもとに、いわゆる subtractive な「切削加工」を行う機械も同様に3Dプリンターと呼ぶのか筆者には分かりませんが、いまは仮に、積層法と切削法とに限定して、そう呼ぶことにします。

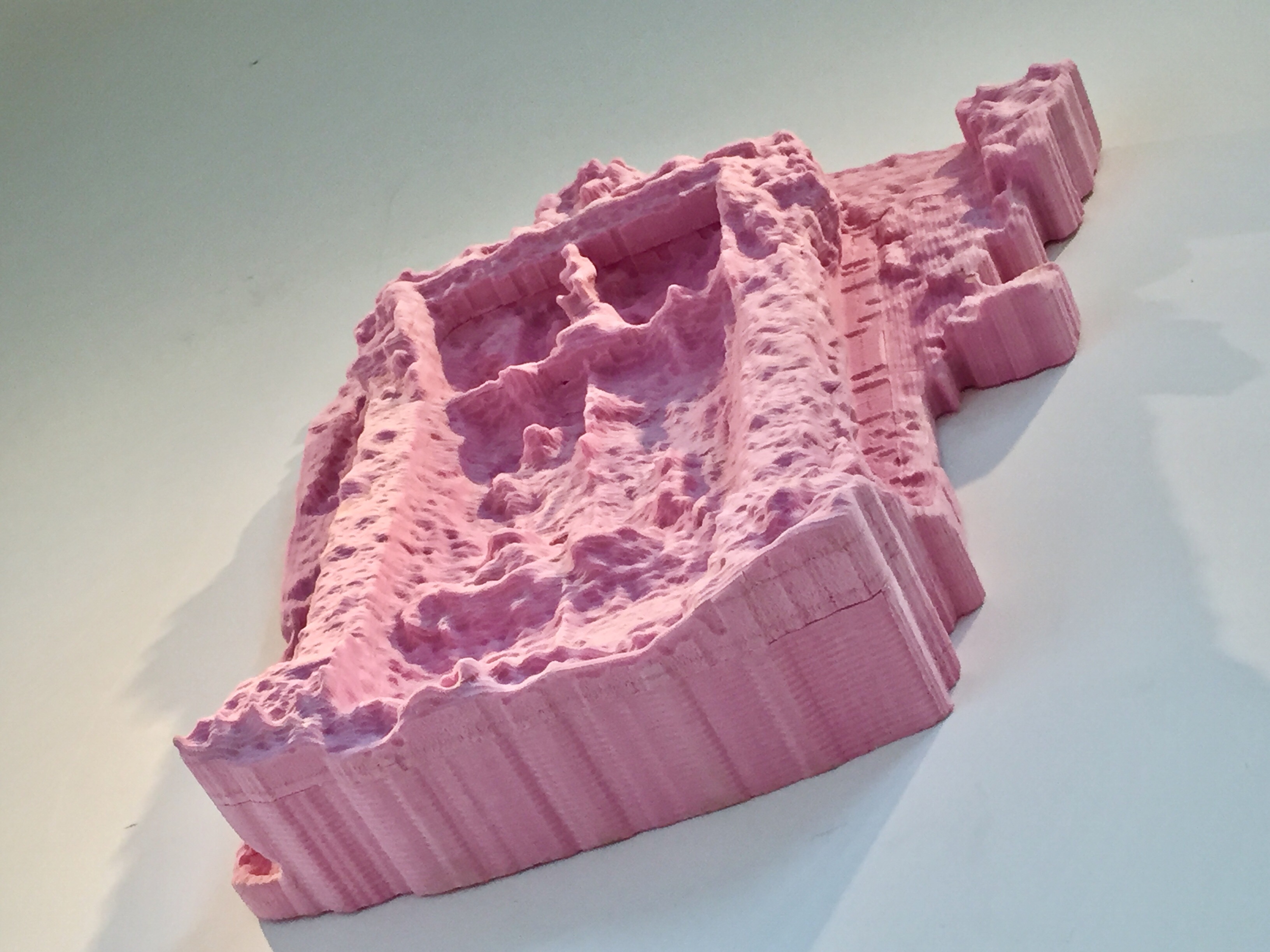

「気概と意外」展に出品された井田さんの作品は、切削法の3Dプリンターで出力されたもののようですが、いたるところに継ぎ目が認められるので、素材をいくつか組み合わせて、十分な大きさにしたことが分かります。ただし、それらの境界において、彫跡は必ずしも連続していません。彫跡が断絶している部分は、いくつかのユニットを彫らせてから組み合わせたのであって、素材をすべて組み合わせてから全体を機械に彫らせたのではないことを示しています。いくつかの部分を別個に造形せざるをえなかったのは、インターネットにおいて、特定のアングルの――その方向からは人々があまり写真を撮らないような――画像が集めにくく、それと対応する部分についてはデータが採れないために、いわば「解像度」に差が生じてしまうからだと理解することができます。

しかし、ほぼ会期を同じくして、TWSにおける個展「ただいま、ハニー」に出品されていた作品は、積層法の3Dプリンターで出力されたものであり、サイズは小さく、全体が滑らかでした。つまり、素材である「ネット画像」の多寡によって「解像度」の異なる部分を同時に造形することができないということはないはずです。彫跡が連続しない部分が存在するのは、大きな作品をつくるさい、単に技術的な要請によって、いくつかの部分に分割せざるをえず、また、作品全体で彫跡の方向が統一されていなければならないということはないので、それらのユニットを好い加減に組み合わせたからでしょう。

樹脂よりも安価な、スタイロフォームや発泡スチロールを材料として用いることで、作品を大きくすること自体は容易ですが、そもそも、作品を一挙に彫らせることができないくらい、大きくしなければならかったのは、3Dプリンターの行う切削加工の間隔が十分には細かくないため、いわゆる「ジャギー」の目立つ「解像度」の低い立体作品になってしまうことを避けるためかもしれません。積層法の3Dプリンターは、肌理を滑らかにすることが可能である一方、素材が高価であるため、小作品の作成に適していて、切削法の3Dプリンターは、輪郭が粗くなってしまう一方、素材が安価であるため、大作をつくることに秀でていると言えます。

そこで、たとえば、ブロンズ製である《地獄の門》は「塑造modeling」に対応する積層法の3Dプリンターで、木彫の《老猿》は「木彫 carving」に対応する切削法の3Dプリンターで――あるいは、その逆で――出力するなど、それぞれの形式と関連させることもできたはずです。しかし、井田さんは、これら両方の手法を応用し、複数のバージョンを制作されました。そうすることによって、「塑造」と「彫刻」の二項対立を脱構築しようとはせず、ふたつの形式を対比的に維持することができます。造形する対象それ自体が「塑造」であるか「木彫」であるかは問題でなく、やはり、造形する方法に焦点が絞られているのです。

「塑造」と「彫刻」との懸隔を、いわば「橋渡し」し、かつ、ひとつのモデルから複数のバージョンを作成する方法は、たとえば「星取り法」(比例コンパス)などを通じて、伝統的に行われていました。より容易な方法で原型をつくり、あるいは任意の大きさに拡大・縮小し、まさに機械的なしかたで実材へと「うつす」のは、今日における3Dプリンターのしくみと通底しています。ちなみに、光雲は「星取り法」を受け容れなかったと言われていますが、彼の弟子である米原雲海や平櫛田中らは「星取り法」を利用し、近代彫刻史上に、いくつかの傑作を遺しました。

「現代人の身体性」を表現しようと試みるとき、「ネット画像」に取材し、それを3Dプリンターによって実現させるというのは、ごく自然な発想かもしれませんが、そのとき――図らずも――今日の造形技術が、100年以上も昔の「彫塑論」におけるそれと同じ理論に則っていることから、彫刻における「現代」の問題は「近代」と関連するのです。井田さんの制作は、すくなくとも「気概と意外」展において、現在地として芸大という場処に立脚し、その歴史を踏まえながら、彫刻の問題を見据えていたと言えます。

―――――――――

展覧会「彫刻――気概と意外」

東京芸術大学 陳列館

2016年9月28日-10月10日

https://www.geidai.ac.jp/museum/exhibit/2016/sc_af/sc_af_ja.htm

TWS-Emerging 260 井田大介「ただいま、ハニー」

トーキョーワンダーサイト渋谷

2016年9月3日-10月2日

https://tokyoartsandspace.jp/static/tws/archive/2016/04/s0903.shtml